深受爱戴的眼科界一代宗师、我国眼科微生物学奠基人、北京市眼科研究所第三任所长金秀英教授,因病医治无效,于2023年1月19日上午在北京逝世,享年99岁。

金秀英教授1923年2月22日生于北京,1945年毕业于北京大学医学院医疗系。1948年~1959年工作于北京同仁医院眼科,曾任北京同仁医院角膜病专业组组长。1959年~2008年,工作于北京市眼科研究所,历任研究所所长、微生物室主任等职务。1979年担任眼科学硕士研究生导师,金秀英教授长期致力于感染性眼病的病原体分离、实验室检查及临床病因诊断等方面的研究,为我国消灭致盲性沙眼、正确诊治棘阿米巴角膜炎等感染性眼病做出重要贡献。金秀英教授带领微生物实验室建立的感染性眼病实验室系列诊断技术与方法已在全国推广普及、沿用至今;同时,实验室还利用积累的眼部病原学数据资料,定期向国内外眼科同行报道眼部病原微生物分布特点、致病机理、机体抗感染免疫及耐药性情况,为我国感染性眼病的预防、诊断和治疗水平的提高奠定基础。金秀英教授发表论文60余篇,主编《眼表细胞学基础与临床》、参编《眼科全书》、《现代临床病毒学》等专著6部。金秀英教授在60多年的工作生涯中,以求真务实的工作作风、科学严谨的治学态度、无私忘我的奉献精神,受到眼科学界的一致好评,先后获得全国、卫生部及北京市级奖励23项,1992年享受政府特殊津贴,1993年被评为北京市有突出贡献科学技术专家,2003年将其科技进步二等奖、新药技术成果转让奖金全部捐出,成立“金秀英眼科基金”,用以资助边远贫困地区眼科医师提高眼病诊治水平,2005年荣获中华医学会眼科分会、美中眼科学会金钥匙奖。

1956年,金秀英教授进入北京同仁医院沙眼三人研究小组,帮助建立实验室,开展沙眼病原体的后续研究,先后分离出20株沙眼衣原体,为北京市眼科研究所的成立、组建微生物研究室奠定基础。1957年美国将“沙眼衣原体的发现”列为世界科学十大贡献之一。1958年初进行的沙眼病原体的人眼感染实验中,张晓楼、汤飞凡、金秀英三位科学家均在自己结膜囊内接种了沙眼衣原体鸡胚卵黄囊膜悬液(同仁医院分离的TJ16株、生物制品研究所分离的TE106株)后,三人皆典型发病,多次取材,检出包涵体并分离出衣原体,沙眼由沙眼衣原体感染的病因最终确立。1958~1959年,在卫生部领导下,参与全国大规模沙眼普查、普治工作,编写培训教材、宣讲挂图、配制治疗药物等,深入城乡、厂矿、街道、农村乃至偏僻山区,宣讲普及防治沙眼的相关卫生知识,培训北京城乡医院各级医护人员、卫生防疫人员、学校卫生老师、保育人员等,为我国沙眼防治及消灭致盲性沙眼做出卓越贡献。

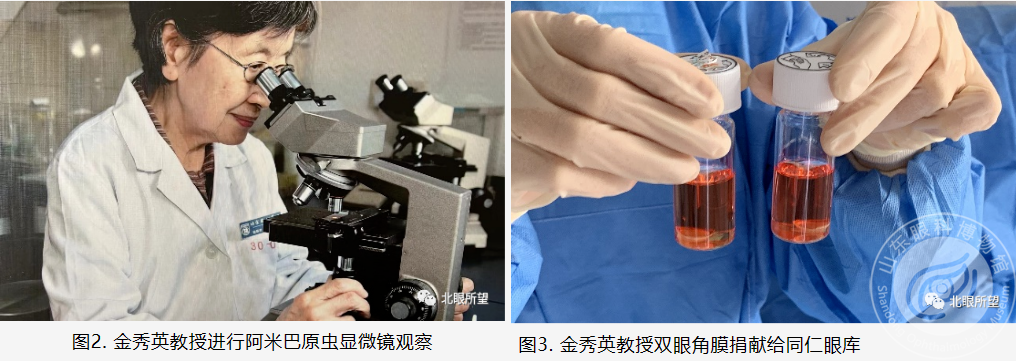

1963年,金秀英教授协助张晓楼教授在北京同仁医院眼科成立角膜病小组,开展角膜病专台门诊,这是全国第一个角膜病门诊,也意味着北京同仁医院角膜病诊治更加系统化、规范化、专业化。1992年,金秀英教授带领眼微生物室罗时运、张文华报道了我国首例棘阿米巴角膜炎病例,建立原虫性眼病的实验室诊断技术,并对棘阿米巴角膜炎组织进行透射电镜观察。研制抗原虫滴眼剂——洗必泰葡萄糖酸盐滴眼剂,已作为治疗棘阿米巴的一线药物,填补国内空白。80年代后期新型免疫抑制剂环孢菌素A全身应用,可有效治疗自身免疫性疾病,但有一定肾毒性、胃肠道等副作用。金秀英教授在国内率先试验配制0.5%环孢菌素滴眼液用以治疗蚕食性角膜溃疡患者,获得较好效果;此后,该药用于治疗角膜移植术后发生的免疫排斥病例,提高角膜移植手术的成功率。

眼是光明的窗户,世界上75%以上的信息通过视觉器官获得。金秀英教授生前常和我们这些学生回顾她50年来在眼科医疗、教学、科研、防盲、科普等方面做出的贡献。最让她难忘的就是她有幸作为张晓楼教授的一名学生,恩师的言行业绩使金秀英教授受到极大的教育和启发。她回忆起当年张晓楼教授在一间不到八平米、仅能放置一桌两椅的主任办公室里筹划奠基了同仁眼科发展规划,成就了今天的同仁事业。同仁眼库成立之日,卧床住院治疗的张晓楼教授亲题了“造福盲人,让光明充满人间”的题词,坦实地抒发了恩师的心声。三个月后,1990年9月14日张晓楼教授病逝,依照他的生前愿望,他的双眼角膜分别给两名角膜盲工人做了角膜移植手术。张晓楼教授是同仁眼库的倡导者,也是同仁眼库第一位捐献者。春蚕至死丝不尽,留在人间谱丹心,他以博大的爱心向人民做了最后的贡献。金秀英教授感人地告诉我们,“尽管我自己的视力不如从前,我也知道我有白内障,但我就不做手术了,因为想起我的恩师张晓楼教授,我就应该像他一样,把我的角膜捐献给角膜盲患者”,金教授为了保全角膜内皮的完整性,坚决在晚年视力下降的情况下,不行白内障手术,默默地践行着恩师的言行与教诲。今天,也就是2023年1月19日,金秀英教授病逝后,依照她的遗愿,她的双眼角膜捐献给了同仁眼库。一位情操高尚、淡泊名利、平易近人的祥和长者,今天离我们而去,我们的眼泪如泉水涌出,正是这样勤奋有为、把人民健康作为毕生事业的专家学者支撑起了中国的脊梁、同仁的辉煌。

金秀英教授常教育我们,医生的天职就是战胜疾病、保卫人民健康。她常回忆起上世纪五十年代出门诊期间,很多患者不远万里、深夜排队、等待专家,她深切感悟并体验到病人的不容易。因此她在诊疗过程中非常耐心地接待每一位患者,询问病史、仔细检查治疗、耐心解释病情、交代预后和注意事项,加班加点,从无敷衍搪塞。对病人一视同仁,不嫌脏、不怕累。当年眼科门诊患者很多是农民、工人劳动者,他们经济条件、卫生条件都很差,病人身上、眼部手术后包扎的绷带上常有虱子爬附,金秀英教授对此视而不见,轻轻地为病人解下绷带,拭去污物,和言悦色地贴膝俯身为病人检查换药,亲人般的医患感情,彰显出医者仁心的高尚品质,教育着年轻医生应该怎样为病人服务。金教授在医疗中一贯兢兢业业,认真负责,她常说“医疗卫生事业不同于别的专业,医生工作对象是病人,出不得任何差错”,“做医生就要老老实实,保持平民本色,方可治病救人”。

五十年代医院的重点任务是医疗。但金秀英教授认为“任何疾病的有效防治都是建立在对该病的深层次认识基础上”。强调“认识疾病表面现象,光有常规的经验治疗,不能发展”。“仅做临床医疗医生不够,必须进行眼病的科学研究”、“对疾病要知其然,进而知其所以然,才能防患未然”。她回忆到,1956年春季的一个下午,当时的眼科主任张晓楼教授把她叫到办公室,语重心长地说:“门诊有那么多重沙眼病人,每天20~30台外眼手术,经常需要加班手术,治不胜治、防不胜防。应该做基础研究,深入认识它,从根本上攻克沙眼这个严重危害视力的眼病”。就这样,金教授以试试看的心情在张教授组建领导的沙眼三人小组开始步入了感染性眼病基础研究的路程。在张晓楼教授执着努力、罗宗贤教授的大力支持和北京市领导的关怀下,1959年终于建立了国内首个眼科研究所——北京市眼科研究所,聘请罗宗贤教授为所长,张晓楼教授任副所长,启动了国内眼科应用基础研究的先河。金秀英教授就是在这种情况下将科研作为自己毕生的追求,在工作中严格、严肃、严谨、严密,实验结果重复-重复-再重复进行验证。金秀英教授将自己的一生奉献给了感染性眼病的基础研究事业,1991年发现并从角膜标本中成功分离出我国第一株棘阿米巴原虫。

金秀英教授治学严谨、为人正直、善良谦和、德高望重,是我国眼科界的一代宗师,她心系患者疾苦,竭诚开拓我国眼科事业,取得了显赫业绩。她的勤奋、爱民、笃实、奉献的风范是我们眼科工作者学习的楷模,我们永远怀念她!

北京市眼科研究所

金子兵 梁庆丰

2023-1-19

转自:北眼所望 2023-01-19 17:42 发表于黑龙江